Урок проверки и коррекции знаний и умений по теме «Тепловые явления»

1) Больше у 2-го.

2) Больше у 1-го.

3) Удельные теплоемкости тел одинаковы в начале наблюдения.

4) Нет верного ответа.

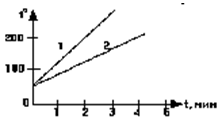

Рисунок 26 – График зависимости температуры от времени

18. Вода и эфир массой по 1 кг нагреты до температуры кипения. Для испарения какой жидкости потребуется большее количество теплоты?

1) Одинаковое.

2) Для воды.

3) Для эфира.

4) Нет верного ответа.

5) Не знаю.

IV. Применение знаний в усложненной ситуации

19. Возможна ли и почему теплопередача в жидкостях конвекцией на орбитальной космической станции?

1) Нет, раз там невесомость.

2) Нет, в невесомости теплопередача невозможна.

3) Да, нагретые слои жидкости всегда поднимаются вверх.

4) Да, раз происходит нагрев.

5) Нет верного ответа.

20. Почему ожог паром при 100 °С сильнее, чем ожог водой при такой же температуре?

1) Ожог паром и водой одинаково опасен.

2) Пар быстрее сообщает количество энергии телу.

3) Пар имеет большую поверхность соприкосновения с телом.

4) При конденсации пара телу сообщается дополнительная энергия.

5) Внутренняя энергия пара и воды одинакова.

3) Домашнее задание.

Повторить термины, понятия, определения темы, формулы, физические величины, единицы измерения.

В ходе выполнения работы проведён литературный анализ существующих учебно-методических пособий по теме «Тепловые явления».

Анализ структуры и содержания темы показывает, что она включает систему понятий, формирование которых имеет важное мировоззренческое и политехническое значение. К ним относятся: тепловое движение, внутренняя энергия, способы изменения внутренней энергии, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, изменение агрегатных состояний вещества (плавление и отвердевание, испарение и конденсация) их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений, превращения энергии в механических и тепловых процессах.

Обилие понятий, которые нужно усвоить учащимся, требует тщательной разработки методики их формирования. Учитель при этом должен опираться на знания, полученные учащимися при изучении строения вещества в VII классе. При формировании у школьников многих сложных и абстрактных понятий нужно идти по пути самого широкого использования демонстрационного и лабораторного эксперимента, решения задач, привлечение примеров из жизни и быта, природы и производства.

С учётом активизации познавательной деятельности учащихся, разработаны пять уроков различных типов по теме «Тепловые явления»:

1) Урок изучения нового материала по теме «Виды теплопередачи» на основе технологии критического мышления и демонстраций экспериментов.

На уроке реализуется схема: вызов – осмысление – рефлексия. Работа в группах по 7-8 человек. На стадии вызова, группы получают карточки с вопросами, обсуждают их и готовят общий ответ учителю. В процессе урока заполняется таблица, в которой фиксируется, что ученик предполагал, что установил экспериментально, что узнал из учебника по данной теме. На стадии осмысления, для подтверждения выдвинутых по предыдущей карточке гипотез необходимо провести каждой группе физический эксперимент из карточки. Затем идёт работа с учебником. На стадии рефлексии, задаются общие вопросы по закреплению нового материала.

Комбинированный урок по теме «Кипение» с демонстрацией экспериментов.

В начале урока проводится фронтальный опрос по предыдущей теме, который сочетает в себе одновременное объяснение нового материала с демонстрацией небольших экспериментов по наблюдению кипения воды на электроплитки и зависимости температуры кипения от внешнего давления с применением резиновой медицинской груши и насоса Комовского. В конце урока задаются общие вопросы по закреплению нового материала.

3) Урок-лабораторная работа по теме «Агрегатные состояния вещества» с применением мультимедийной презентации.

В начале урока демонстрируется презентация в программе Power Point по теме “Плавление, кристаллизация, парообразование и конденсация в промышленности, природе, быту”. Каждая картинка разбирается в отдельности. Затем ученикам предлагается смоделировать на листах выданной им бумаги каждый процесс агрегатного состояния вещества, а молекулами послужат шарики пластилина. Правильные ответы учитель будет демонстрировать на экране, когда все ученики закончат задание. Затем ученикам предлагается решить количественную задачу. В конце урока учащимся предлагается смоделировать разрушение кристаллической решётки на бумаге, а затем учитель показывает правильный ответ на экране.

Характеристика малокомплектной школы – МОУ

«Ждановская основная общеобразовательная школа» Осташковского района Тверской

области

Свою историю МОУ "Ждановская основная общеобразовательная школа" ведёт с 1927 года, когда она начала действовать как начальная школа. Затем, в 1932 году, был открыт 5 класс, и из неприспособленных помещений она была переведена в новое, построенное здание волостного исполкома, в котором пр ...

Историко-педагогические аспекты формирования научного мировоззрения

Человек разумное социальное существо. Его деятельность целесообразна. И чтобы действовать целесообразно в сложном реальном мире, он должен не только много знать, но и уметь. Уметь выбрать цели, уметь принять то или иное решение. Для этого ему необходимо, в первую очередь, глубокое и правильное пони ...

Опытно-экспериментальная работа по развитию музыкальной выразительности

исполнения у младших школьников

Формирующий этап педагогического эксперимента был проведен с 22 января по 20 апреля 2007 года. Главная задача данного этапа – поиск методов, способствующих развитию музыкальной выразительности исполнения у учащихся. А также необходимо уделять внимание на обогащение, пополнение музыкально-теоретичес ...

Разделы

- Главная

- Семья как основа развития личности

- Качество дистанционного обучения

- Формы педагогической деятельности

- Поликультурное образование

- Воспитательные системы и их развитие

- Основные дидактические концепции

- Новое образование