Понятие «социальной адаптации» в психолого-педагогических исследованиях

Адаптация как проявление характеризует типичное поведение, отношение и результативность деятельности человека в условиях среды, как отражение его приспособления к ней. По проявлениям человека можно судить о степени его адаптированности к определенным условиям среды в данный период времени.

Адаптация как результат является свидетельством о том, в какой степени ребенок к среде жизнедеятельности, данным условиям и насколько его поведения, отношения и результативность деятельности соответствуют возрасту, социальным нормам и правилам, принятым в социуме, в котором он живет.

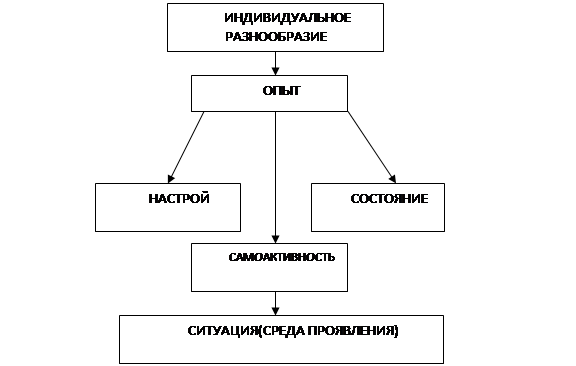

Предрасположенность человека к адаптации к той или иной ситуации во многом зависят от его индивидуальных качеств, индивидуального своеобразия (схема 1.1).

Схема 1.1

Предрасположенность человека к адаптации

Индивидуальное своеобразие человека – это личные качества, присущие ему и позволяющие адаптироваться в той или иной ситуации. С возрастом человек меняется, его качества совершенствуются или утрачивают какие-либо возможности, что сказывается на его приспособляемости. Также на своеобразие человека оказывает влияние жизнедеятельность, приобретаемый опыт адаптации к различным условиям обстановки.

Опыт адаптации способствует формированию качеств личности, которые помогают быстро вживаться в новые условия, приспосабливаться к ним. Проявляя себя в той или иной ситуации, человек усваивает опыт адаптации к ней и подобной ей ситуации. Одновременно у него формируется способность к приспособлению. Чем больше у человека опыт приспособления к новым условиям, тем быстрее происходит его адаптация. Опыт позволяет человеку сокращать время адаптации к условиям среды. Ребенку, который постоянно находится в одних и тех же условиях, сложно приспособится к новым, например, «домашний ребенок» с трудом адаптируется к группе детского сада, школе. К процессу адаптации также относят понятия «настрой», «состояние» и «самоактивность».

Настрой– внутренняя предрасположенность к адаптации в подобной ситуации. Он может формироваться в процессе самопроявления человека, которое способно увлекать, стимулируя интерес, желания, устремленность.

Состояние– определяет внутреннюю предрасположенность к самопроявлению. Оно влияет на настрой и бывает благоприятным и неблагоприятным. Состояние определяется внутренним фактором (состояние здоровья, положительный или отрицательный настрой, страх и т.п.) и внешним (новизна, приятие или неприятие средой и др.). Оно может меняться в процессе адаптации как в позитивную, так и негативную сторону в зависимости от изменения от обстановки и степени самореализации.

Самоактивность – фактор, определяемый человеком в процессе его адаптации. Она позволяет преодолевать значительные трудности и независимо от влияния многочисленных факторов адаптироваться в среде либо нет.

С.Л. Колосова выделяет два типа социальной адаптации:

Прогрессивный – при котором происходит достижение всех функций и целей полной адаптации, в ходе реализации которой достигается единство интересов, целей личности, с одной стороны, и групп общества в целом– с другой. За счет этого единства устремленности интересов и целей жизнь в обществе, принятие установленных в нем норм воспринимаются личностью как важнейшее условие раскрытия своих возможностей, как гарантия возможности самореализации.

Регрессивный – проявляется как формальная адаптация, не отвечающая интересам общества, развитию данной социальной группы и самой личности. Это ведет к созданию проблемных ситуаций и отнимает у личности возможность самореализоваться, проявить свои творческие способности, испытать чувство широкого общественного признания и собственного достоинства [9, с.16].

Что же касается структуры самой адаптации, то, исходя из теоретического анализа различных подходов к процессу адаптации, В.Н. Литовченко выделяет три аспекта:

1. Собственно психическая адаптация, связанная с особенностями личности, ее актуальным психическим состоянием, логической переработкой внешней и внутренней информации;

2. Социально-психологическая адаптация, направленная на установление взаимоотношениями с окружающими;

Культура межнационального общения в современной школе

Современный этап развития образования характеризуется становлением гуманистической парадигмы образования, обновлением его целей и ценностей, развитием содержания и технологии образовательной деятельности. Это связано с проведением политических и экономических реформ, развитием рыночной экономики, р ...

Усвоение знаний

Основой усвоения знаний является активная мыслительная деятельность учащихся, направляемая преподавателем (Нурминский И.И. и др., 1991; аннотация). Процесс учебного познания складывается из нескольких этапов. Первым из них является восприятие объекта, которое связано с выделением этого объекта из ф ...

Понятие музыкальности и её признаки

Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач музыкального воспитания детей. Кардинальным для педагогики является вопрос о природе музыкальных способностей: представляют ли они собой врожденные свойства человека или развиваются в результате воздействия окружающей среды, обучения и воспи ...

Разделы

- Главная

- Семья как основа развития личности

- Качество дистанционного обучения

- Формы педагогической деятельности

- Поликультурное образование

- Воспитательные системы и их развитие

- Основные дидактические концепции

- Новое образование