Факультативные занятия как один из компонентов дифференцированного обучения

факультативное занятие математика нестандартное решение

Дифференциация обучения – это необходимое условие гуманизации и демократизации образования. Она предоставляет каждому учащемуся равно высокий шанс достичь высот культуры и является залогом максимального развития детей с самыми разными способностями и направлениями интересов.

Под дифференциацией понимают такую систему обучения, при которой каждый ученик, овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, являющейся общезначимой и обеспечивающей возможность адаптации в постоянно изменяющихся жизненных условиях, получает право и гарантированную возможность уделять преимущественное внимание тем направлениям, которые в наибольшей степени отвечают его склонностям.

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что дифференциация обучения как общая педагогическая задача не является новой ни для нашей, ни для зарубежной школы. Необходимо отметить работы в этом направлении педагогов: Бабанского Ю.К., Кирсанова А.А., Лернева И.Я., Рабунского Е.С., Скаткина Н.М., Унт И.Э. и других; психологов: Выгодского С.Л., Гальперина П.Я., Давыдова В.В., Крутецкого В.А., Менчинской Н.А., Талызиной Н.Ф., Фридмана Л.М. и других; методистов: Гусева В.А., Капеносова А.Н., Куприяновича В.В., Метельского Н.В., Слепкань З.И., Смирновой И.М. Столяра А.А. и других. Довольно много разработок в этой области принадлежит математикам Болтянскому В.Г., Дорофееву Г.В., Колягину Ю.М. и другим.

Дифференцированное обучение имело место уже в школе дореволюционной России.

Его истоком считают фуркацию – разделение учебных планов с целью специализации учащихся, которая совместима с сохранением общеобразовательного характера школы. Уже в X1X веке проявлением фуркации было разделение учебных заведений на классические гимназии, реальные училища (технические и коммерческие), кадетские корпуса и т.д.

В конце X1X -начале ХХ столетия развернулось широкое движение за реформу преподавания математики в школе.

В то время обсуждалось несколько различных проектов типологии учебных заведений. Так, проектом министра просвещения Н.П.Боголепова предлагалась следующая типология: гимназия с 2 древними языками; гимназия с одним латинским языком; гимназия, допускающая принцип индивидуализации (для учащихся, обнаруживших успехи по какому-то предмету…); реальное училище; так называемая школа нового типа ( здесь предусматривались дополнительные занятия для детей, проявивших интерес и склонности к изучению языков или естественных наук; на старшей ступени предполагалась фуркация по трем направлениям: классическому, естественному и гуманитарному); средняя школа с бифуркацией (гуманитарным отделением и реальным отделением) – по существу, предполагалось соединение в одной школе двух типов учебных заведений: гимназии и реального училища.

Вопросы, связанные с реформой преподавания математики, дискутировались на знаменитых съездах преподавателей математики 1911-1914 гг. В резолюции первого съезда говорится ”съезд признает желательной подробную разработку вопросов о такой организации преподавания в средней школе, которая, сохраняя общеобразовательный ее характер, допускала бы специализацию старших классов, приноровленную к индивидуальным способностям учащихся”[1].

Этим идеям не суждено было сбыться в то время. Вскоре началась революция, гражданская война и перестройка всей системы народного образования.

В 20-30-ые годы существовали школы с сельскохозяйственным и промышленным уклоном, что отвечало требованиям времени. Но это была скорее профессионализация, а не дифференциация обучения.

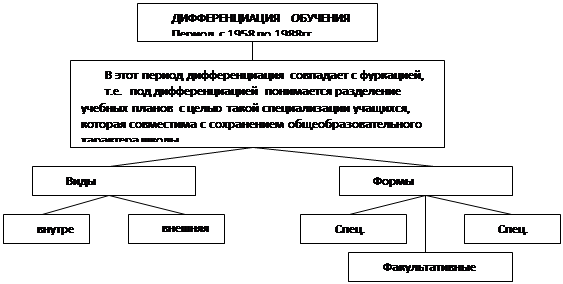

Новое движение за модернизацию среднего образования в нашей стране началось в конце 50-х гг. XX века. Тогда появился новый термин –“дифференциация” обучения. (Виды и формы дифференциации показаны на схеме 1 ).

Схема 1.

Специализированные школы и классы с углубленным изучением ряда предметов стали проявлением дифференциации

В 1966-1968 годах появилась еще одна форма дифференцированного обучения - факультативные занятия по различным предметам. Они давали возможность 1-2 часа в неделю дополнительно работать со школьниками, проявляющими повышенный интерес и способности к определенным предметам, в частности к математике. Такие факультативные занятия являются наиболее динамичной разновидностью дифференциации обучения.

Всесоюзный съезд работников народного образования (1988г.) стал точкой отсчета новой реформы образования, где была принята Концепция общего среднего образования. Гуманизация и демократизация были провозглашены основными направлениями развития школы. Одной из первоочередных задач была признана самая широкая дифференциация обучения, направленная на развитие индивидуальных, творческих запросов учащихся и реализацию всех природных задатков и склонностей личности.

Развитие отечественной педагогики после 1917 года

Переломным рубежом в развитии отечественного историко-педагогического процесса стала Октябрьская революция. Первый значительный программный документ советского правительства по вопросам образования - "Основные принципы единой трудовой школы" (1918) - был проникнут духом революционной рома ...

Профильное обучение как средство дифференциации и индивидуализации

обучения

Сегодня мы должны рассматривать школьника как личность и это во многом зависит от того, какие требования к результатам работы школы предъявляет общество. Модернизация образования нацеливает нас на то, что школа должна, прежде всего, реализовывать цели развития личности ребёнка, т.е. служить его соб ...

Возрастные особенности формирования личности подростков и юношества

Границы подросткового возраста примерно совпадают с обучением в 9-11 классах средней школы. За эти три года бывший ребёнок становится почти взрослым человеком. Трудности этого периода развития отражены в названиях «переходный», «трудный», «критический» возраст. Масштабы происходящих перестроек знач ...

Разделы

- Главная

- Семья как основа развития личности

- Качество дистанционного обучения

- Формы педагогической деятельности

- Поликультурное образование

- Воспитательные системы и их развитие

- Основные дидактические концепции

- Новое образование